早めの花粉症対策を!

日本人の花粉症有病率は約4割といわれ、増加傾向にあります。花粉症は、アレルギー性鼻炎や結膜炎等によるQOL(生活の質)の低下に加え、保険診療にかかる医療費は約3,600億円(2019年度)と、社会的損失も少なくありません。花粉症の人はもちろん、現在症状のない人も発症する可能性があるため、しっかり対策をしましょう。

政府は2023年5月に新たな花粉症対策を決定し、主に次のようなことを推進しています。

(花粉症に関する関係閣僚会議より)

1 発生源対策

- 10年後にスギの人工林を2割程度減少。

- 約30年後にスギ花粉発生量の半減をめざす。

- スギの伐採、活用、植え替えを進める。

2 飛散対策

- 花粉飛散予測の精度向上を支援する精緻なデータを提供。

- スギ花粉の飛散防止剤の開発を促進。

3 発症・ばく露対策

- アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法等)の情報提供や広報を実施。

- 花粉症予防行動について広く周知する。

花粉症の症状を緩和するためには、花粉を避けることが大切

今は花粉症でない人も、発症を遅らせるために、体に付着する花粉をできるだけ減らすようにしましょう!

- 帰宅したら手洗い、うがい、洗顔

- 頭髪の花粉を落とすため毎日シャンプー

- 飛散量が多い昼前後と夕方の時間帯の外出を控える

- 花粉の飛散予測情報を活用する(飛散量が多い日は在宅勤務にする など)

健康的な生活習慣や早めの服薬もポイント

十分な睡眠、規則正しい生活、かぜの予防、節酒、禁煙を心がけることも大切です。

花粉症は早めの服用開始で症状を軽くすることができます。

市販薬も販売されているので、花粉の飛散が増える前に服用を開始しましょう。

医師の処方を受ける場合はジェネリック医薬品を選択したり、リフィル処方せん※を発行してもらったりすると、医療費や受診の手間が軽減できます。医師に相談してみましょう。

※一定の期間内に繰り返し使用できる処方せん。

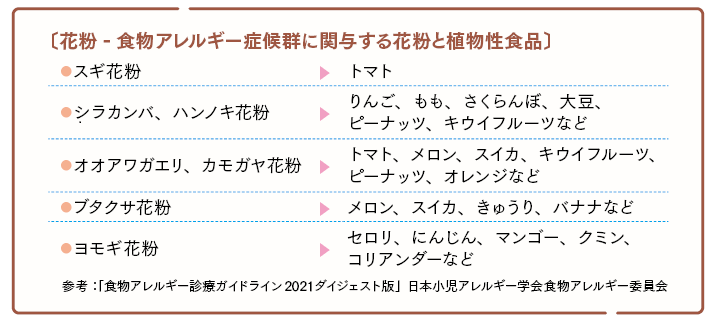

花粉-食物アレルギー症候群(pollen-food allergy syndrome, PFAS)

花粉症のある人が果物や野菜を食べたときに、口のかゆみやイガイガ、チクチクとした痛みが生じたら、花粉-食物アレルギー症候群の可能性があります。これは、花粉と果物などのアレルギー成分が似ているために起こる口腔アレルギーです。気になる人は医療機関で調べてみましょう。